Die Strahlenschildkröte, Astrochelys radiata, ist ca 30-40 cm lang, und erreicht ein Gewicht von bis zu 15 kg. In der Wildbahn lebt sie im südlichen Madagaskar. Im Zoo Basel leben 17 Exemplare dieser Art, unterteilt in Subgruppen, in einem weitläufigen Gehege, während die Nachzuchttiere separat untergebracht sind. Im September 2023 wurde ein mindestens 29 Jahre altes Weibchen nach einer Auseinandersetzung mit einem Artgenossen mit schweren, mutmasslichen Bissverletzungen des linken oberen Augenlides vorgestellt. Es wurde entschieden, eine operative Wiederherstellung der Lidstrukturen unter Vollnarkose zu versuchen. Da Landschildkröten möglicherweise auf die Farbe Rot reagieren, könnte das gerötete Auge für Artgenossen attraktiv sein. Ein weiteres Ziel war deshalb, das verletzte Auge vor weiteren Bissen zu schützen.

Die Anästhesie stellt bei Schildkröten eine besondere Herausforderung dar. Zum einen sind grosse Teile des Körpers durch den Panzer bedeckt und damit nicht zugänglich. Dies erschwert

sowohl Monitoring-, als auch Interventionsmöglichkeiten. Zum anderen gilt es einige weitere

anästhesierelevante anatomische und physiologische Besonderheiten zu beachten:

Als poikilotherme Reptilien können Schildkröten ihre Körpertemperatur nicht autoregulieren. Im Wachzustand steuern sie dies zum Beispiel über das Aufsuchen warmer Sonnenplätze. Unter Narkose, sowie vor allem in der Aufwach- und Erholungsphase ist daher ein umsichtiges Management der Körpertemperatur besonders wichtig. Eine zu tiefe Körpertemperatur kann beispielsweise auch einen negativen Einfluss auf die Wundheilung haben. Vor allem Wasser-, aber auch Landschildkröten nutzen einen physiologischen intrakardialen Rechts-Links-Shunt, um Sauerstoff und Perfusion auch in Zeiten längerer Apnoe optimal zu nutzen. Das heisst, dass sie bei der Narkoseeinleitung die Luft anhalten, anstatt das Narkosegas einzuatmen. Schildkröten besitzen kein Zwerchfell, im Wachzustand erfolgt das Ausatmen durch Kontraktion der Skelettmuskeln der Vordergliedmassen. In Inhalationsnarkose muss das Tier also intermittierend beatmet werden.

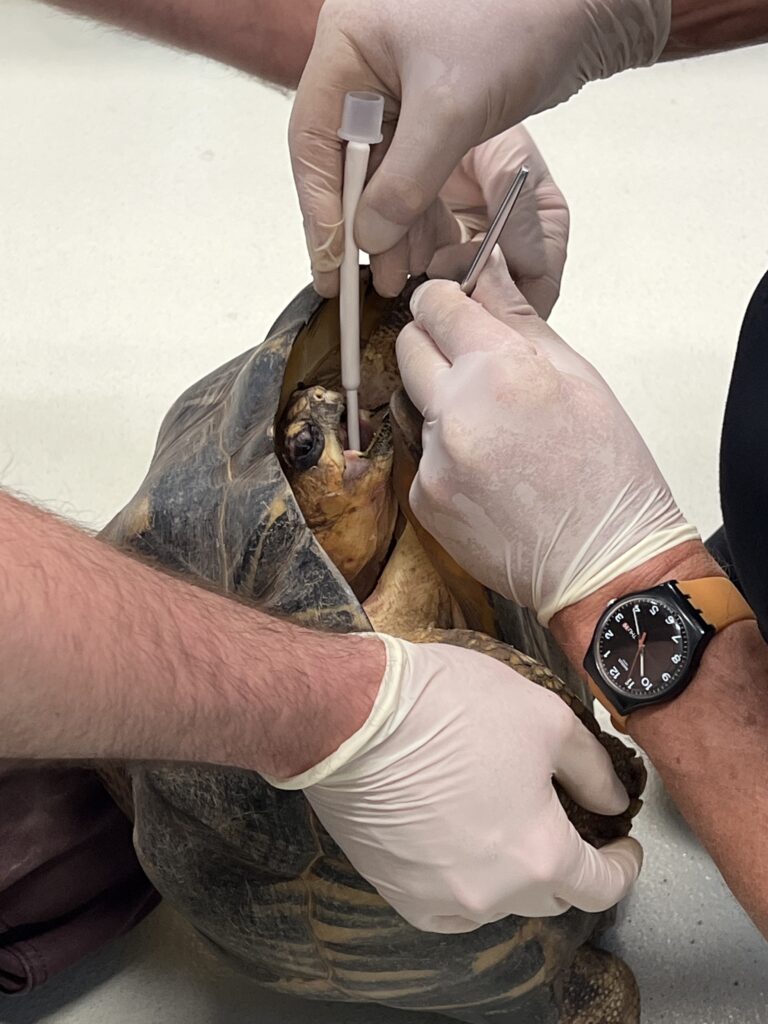

Eine Intubation ist möglich und nötig, muss allerdings sehr vorsichtig erfolgen: Die Bifurkation der Luftröhre liegt sehr weit kranial. Die Trachealspangen sind im Gegensatz zum Menschen und Säugetieren komplett geschlossen, so dass nur Endotrachealtuben ohne Cuff verwendet werden dürfen. Schildkröten können ihren Hals und Kopf vollständig in den Panzer einziehen. Dies wird durch die spezielle Form der Halswirbelsäule ermöglicht, welche sich s-förmig zusammenfalten lässt. Die Halsmuskulatur ist sehr kräftig und eine völlige Muskelrelaxation tritt unter Narkose erst relativ spät ein. Unser Patient wurde mit einer subkutan verabreichten Kombination aus Ketamin und Medetomidin prämediziert. Weil auch unter dieser Sedation eine manuelle Fixation des Kopfes ausserhalb Panzers aufgrund der anhaltend hohen Muskelspannung nicht möglich war, wurde in unserem Fall das Tier am Oberschnabel mit einem Metallhaken sorgfältig fixiert und mit dem Kopf innerhalb des kranialen Rückenpanzerrandes (Carapax) zurückgezogen intubiert (siehe Bild 1).

Anschliessend wurde über den Endotrachealtubus ein Isofluran-Sauerstoffgemisch durch periodisches manuelles Zusammendrücken des Atembeutels (Positive Pressure Ventilation) verabreicht, was rasch zu vollständiger Muskelrelaxation und chirurgischer Toleranz führte.

Das linke obere Augenlid wies multiple tiefe Verletzungen, teilweise nekrotisches Gewebe, sowie ein Emphysem des angrenzenden Gewebes auf (Bild 2).

Der Lidrand war lazeriert. Das nekrotische Gewebe wurde entfernt und das Wundbett aufgefrischt. Dabei wurde darauf geachtet, sehr restriktiv nur so viel Gewebe wie wirklich nötig zu entfernen, um möglichst viel vom Gewebebett zu erhalten. Die Wunde wurde mehrfach mit steriler Kochsalzlösung gespült. Beim Wundverschluss hatte das Wiederherstellen eines stufenfreien Lidrandes oberste Priorität. Dazu wurde resorbierbares Nahtmaterial (6-0 Vicryl) verwendet: Zootiere sind Wildtiere, bei

denen jegliche Manipulation auf ein Minimum beschränkt wird. Daher kommen fast ausschliesslich resorbierbare Nahtmaterialien zum Einsatz, bei denen keine spätere Entfernung der Nähte notwendig wird. Der Wundverschluss erfolgte am Lidrand durch eine horizontale Matratzennaht, ansonsten durch Einzelhefte. Das stellt sicher, dass selbst wenn das Tiere sich durch Reiben des Auges an Objekten einer Naht entledigt, eine allfällige Dehiszenz lokal begrenzt bleibt. Die Ränder der Gewebedefekte am äusseren Lid wurden, wo möglich, adaptiert, grösstenteils jedoch zur sekundären Wundheilung offengelassen. Systemische nicht- steroidale Entzündungshemmer und Antibiose wurden mehrere Tage per Injektion oder oral verabreicht. Die Operationsstelle wurde täglich kontrolliert.

Die Aufwach- und Erholungsphase verlief problemlos. Bereits am Folgetag wurde das Tier wieder in sein reguläres Gehege zu seiner Schildkrötengruppe verbracht. Zwei Wochen nach dem Eingriff waren die Wunden alle gut verheilt und nahezu nicht mehr erkennbar (Bild 3). Wir sind froh, dass seitdem keine weiteren blutigen Auseinandersetzungen mehr stattgefunden haben.